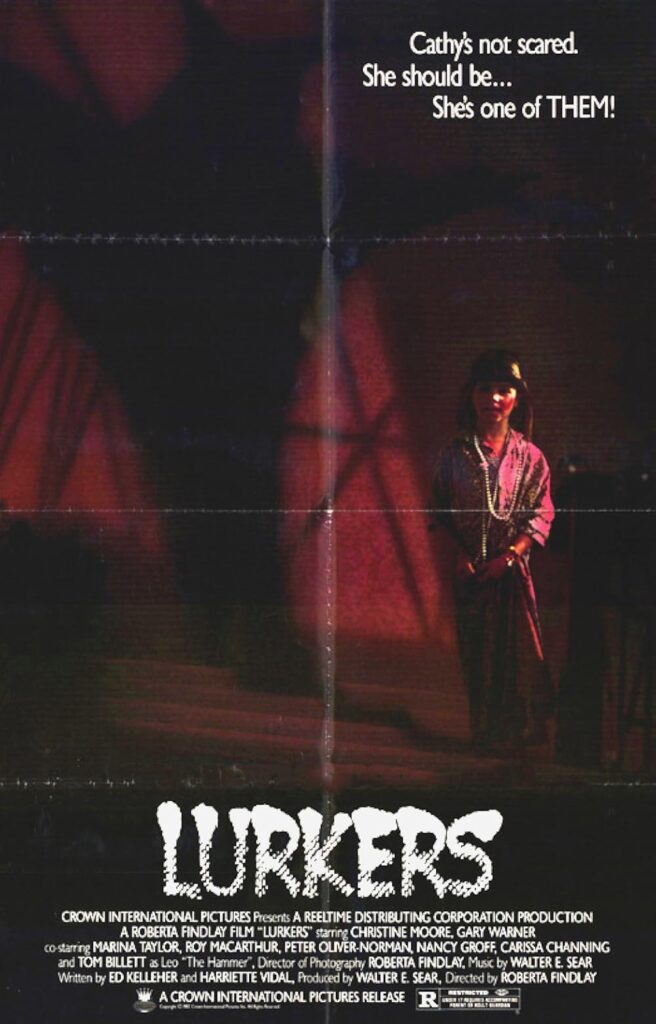

Darum geht’s: Cathy (Christine Moore) fiebert der Hochzeit mit ihrem Verlobten Bob (Gary Warner) entgegen. Ihr Glück könnte vollkommen sein, wären da nicht die Albträume, die sie Nacht für Nacht in die Misshandlungen ihrer Kindheit und die schreckliche Mordnacht zurückversetzen, in der sie beide Eltern verlor. Die Situation spitzt sich zu, als ihr Verlobter sein neues Fotoatelier in Cathys alter Wohnsiedlung einrichten will. Soll Cathy sich der Vergangenheit stellen, um bereit für die Zukunft mit Bob zu sein, oder soll sie besser auf die mysteriöse Fremde hören, die seit Jahren nur eine Botschaft für sie hat: “Geh nicht nach Hause!”

Achtung: Mittelschwere Spoiler!

A: So, Lurkers oder Home Sweet Home. Ich mag den Film jedenfalls wahnsinnig gerne. Der fühlt sich anders an als andere Horrorfilme, weil er diese ganzen Bezüge bewusst einfach stehen lässt, ohne jetzt eindeutig zu sagen: “Das ist eine übernatürliche Geschichte”. Realität und das Okkulte kollabieren so schön ineinander. Und die wirklich bedrückenden Szenen fühlen sich wahnsinnig echt an.

J: Es ist auch ein interessanter “Geisterhaus-Film”, weil das Haus dafür überhaupt nicht typisch ist: eine Hochhaussiedlung, kein altes Herrenhaus. Hier ist eine Welt voll Armut und sozialem Ausschluss, und dann kommen die Geisterhaus-Elemente noch hinzu.

A: Und auch die Familiendynamik wird nur angedeutet. Oft in solchen Filmen – wir haben ja zum Beispiel Hereditary schon im Blog besprochen – wird das viel weiter ausgewalzt, um welche Familienprobleme es konkret geht. Hier hat man nur eine Handvoll intensive Rückblenden, der Großteil bleibt unter der Oberfläche,

J: Der Bruder kommt ja auch zum Beispiel nur als Erwachsener vor, obwohl er zur Zeit der Rückblenden schon gelebt haben muss und einmal auch erwähnt, dass er sich noch erinnert, wie er sich in der Mordnacht versteckt hat. Aber in ihren Erinnerungen ist er nicht präsent. Da ist eine totale Leerstelle.

A: Beim Vater ist das auch ein bisschen so. Er kommt eigentlich nur in der Szene vor, wo er ermordet wird. Hauptsächlich scheint sich das alles zwischen Mutter und Tochter abzuspielen. Diese Leerstellen lassen das Ganze aber auch so real erscheinen. Das wirkt halt wie eine traumatische, eingeschlossene Erinnerung, die vom verfügbaren Bild her überhaupt nicht komplett ist.

J: Und auch diese Erinnerungen wirken so dissoziativ. Man sieht erst, wie die Mutter mit dem Messer hinter ihr her auf die Straße rennt, doch dann plötzlich hat die Mutter das Messer in der Brust. Aber man erfährt nicht, ob die Tochter in Notwehr die Mutter erstochen hat, oder ob die Mutter entschieden hat, lieber sich selbst als ihre Tochter zu töten, oder ob ein Dritter dazugekommen ist, vielleicht sogar der Bruder.

A: Vielleicht auch die geheimnisvolle Frau, die ihr am Anfang schon einmal hilft und irgendwie gegen diese bösen Kräfte zu arbeiten scheint. Jedenfalls ist das eine ganz gute Repräsentation traumatischer Erinnerungen. Und weil die Erinnerungen so stark mit der Frage verknüpft sind, wie man diesem Zuhause entkommt, ist das schon ein relativ pessimistischer Film, wenn man ihn als eine Art Allegorie auf Trauma-Bewältigung versteht. Das Leben all der Menschen bleibt zerstört. Ihr Leben ist die Hölle, die Hölle ist zugleich ihr Zuhause und es zieht sie immer in ihr Zuhause zurück.

J: Obwohl ich auch gedacht habe, dass die Auflösung am Ende vielleicht sogar so eine Art Wunscherfüllung ist, also als sie erfährt, dass die Schuld eigentlich bei dem Haus liegt und nicht bei der Mutter. Das ist ja schon ein starkes Entlastungsnarrativ. Das Haus gehört halt einfach zur Hölle, es ist so eine Art Außenposten der Hölle auf der Erden, und wer darin geboren wird oder wer darin lebt, ist einfach vom Schicksal verdammt. Die Mutter wird durch dieses Narrativ gewissermaßen von ihrer Schuld gegenüber der Tochter befreit.

A: Das ist ja oft so bei Gothic-Geschichten, dass man das entweder in die eine extreme Richtung oder in die andere denken kann. Entweder ist alles tatsächlich eine natürliche Fügung und die Familienschuld oder die Schuld der Menschen im Handeln ist nicht so groß, da sie Mächten ausgeliefert sind, die sie nicht kontrollieren können, oder diese Mächte ergeben sich selbst aus der Familie, ihrer Schuld oder ihrem vergifteten Blut.

J: Das stimmt, aber ich meinte das eher so, dass die Erklärung am Ende, das Haus sei ein Vorposten der Hölle, einfach eine Wunschphantasie von Cathy ist. Sie setzt sich ja damit auseinander, dass sie mit ihrem Partner Kinder möchte, also selbst bald vielleicht die Mutterrolle übernehmen wird. Und sie hat die eigene Mutter ja nur als bedrohlich und gefährlich erlebt, deshalb hat sie gar kein positives, inneres Bild einer Mutter. Und dann kommt diese Geschichte: Nein, nicht deine Mutter war böse, das Haus ist böse. Dadurch kann sie alle negativen Gefühle gegenüber ihrer Mutter auf das Haus übertragen und sich vielleicht erstmals ein Fantasiebild ihrer Mutter als eine eigentlich gute Mutter schaffen.

A: Aber sie wird ja am Ende nicht gerade glücklich in dieser Fantasie. Vielmehr verwandelt sie sich in eine Art Wiederkehrerin, die nichts machen kann, außer andere zu warnen, nicht nach Hause zu kommen.

J: Das Trauma verschwindet ja auch nicht, bloß weil die Schuld auf das Haus übertragen wird. Aber die Mutter kommt ja in der zweiten Hälfte des Filmes als Antagonist fast gar nicht mehr vor, oder nur als Teil der Masse aller Menschen, die in Häusern geboren werden oder leben, die zur Hölle gehören. Aber da gehört Cathy selbst dann ja auch zu.

A: Ja genau, sie versucht ja auch immer, eine Schuld von sich selbst abzuwaschen. Man erfährt nicht genau, was für eine Schuld sie eigentlich meint. Es hängt vielleicht mit der Frage zusammen, ob sie ihre Mutter in Notwehr erstochen hat. Oder vielleicht fühlt sie auch einfach, dass sie Teil dieses ganzen Konstrukts ist, dieser Geschichte des Bösen, oder es ist wieder diese Idee einer bösen Familienlinie wie in The Fall of the House of Usher, wo du einfach nicht entkommst, auch wenn du versuchst anders zu sein.

J: Aber sie tut ja eigentlich im ganzen Film überhaupt nichts Böses.

A: Nein, sie tut nichts Böses, sie ist ganz von dieser Wunschphantasie geleitet: „Ich habe jetzt diesen tollen Freund, wir heiraten und ich kann ein neues Leben anfangen.“ Aber das, was eigentlich passiert, ist, dass jeder in ihrem Leben in dieses Komplott verstrickt ist, das sie wieder nach Hause bringt. Alles, was sie sich aufgebaut hat, zieht sie eigentlich wieder in dieses Loch.

J: Ja, und ich glaube, dass Bob auch deshalb ein Problem ist, weil er sie in dieselbe Rolle drängen will, in der auch ihre eigene Mutter war: „Du bist zu Hause, du kümmerst dich um die Kinder, ich gehe arbeiten.“ Und sie fühlt sich vermutlich aufgrund der traumatischen Beziehung zu ihrer Mutter gar nicht in der Lage, diese Rolle auszufüllen. Deshalb gibt sie sich nach außen vielleicht auch so über-enthusiastisch, was das Mutter-Werden angeht. Das kam mir von Anfang an nicht passend vor. Einerseits diese traumatischen Rückblenden auf die eigene Kindheit, andererseits die total idealisierte Idee von der eigenen Mutterschaft.

A: Und das fällt halt am Ende alles so in sich zusammen, als sie dann nach Hause kommt. Also, das ganze Bild, das sie von sich hat als jemand, der trotz schwieriger Kindheit so well-adjusted rumläuft. Erste Löcher zeigen sich ja auch schon, als man sieht, dass Bob nicht so wirklich treu ist. Bei dem Bruder ist es ähnlich. Die Priesterrolle scheint auch nur eine Art Flucht zu sein. Eigentlich scheint diese Rolle gar nicht zu ihm zu passen.

J: Stimmt, er soll eine Art Seelsorger sein, aber er kann nicht einmal die Beziehung zu seiner Schwester so weit regeln, dass sie drei Worte miteinander reden können.

A: Und die Beziehung ist ja wirklich auch völlig abgebrochen zwischen den beiden, das ist irgendwie nichts. Die sind ja fast wie Fremde.

J: Man erfährt ja auch nicht, wie sie den Rest ihrer Kindheit verbracht haben. Vielleicht sind sie nach dem Tod der Eltern wirklich in verschiedenen Familien oder Heimen aufgewachsen.

A: Interessant ist aber auch, wie im Film soziale Welten aufeinander fallen. Das Nach-Hause-Kommen ist ja auch schon deshalb für beide Geschwister mit Scham behaftet, weil es so eine schlechte Wohngegend ist.

J: Bob äußert sich ja auch richtig verächtlich über die Gegend, findet aber trotzdem, dass das angebliche Fotostudio da gut aufgehoben ist.

A: Das erinnert so ein bisschen an die späten 80er Jahre in Berlin oder so, wo runtergerockte Stadtviertel von Künstlern in Beschlag genommen wurden. Dabei lässt der Film aber kein gutes Haar an dieser ganzen Szene, also an diesen eigenlich gut betuchten Leuten, die sich da in der Armut breit machen und so ein Haus mit all seiner Tragik zu einer Art Hipsterpalast machen wollen. Die gewissermaßen denken: „Ja, super, hier zahl ich keine Miete, kann mich hier ausbreiten und coole Leute anlocken”. Die finden das gerade cool, dass dort alles so desolat ist, obwohl sie selbst natürlich viel besser leben.

J: Super ist in diesem Zusammenhang auch die Szene mit den beiden Models, die die ganze Zeit diesen Broker-Talk machen. Der Bruch zwischen diesen beiden Welten ist aber auch in Cathy selbst. Man erfährt nicht, wie sie den sozialen Aufstieg geschafft hat, also Cello- oder Kontrabass-Spielerin in einem ganz renommierten Orchester geworden ist. Dieser Milieu-Wechsel scheint innerlich noch gar nicht verarbeitet zu sein.

A: Interessant ist auch, dass hier die beiden klassischen Aufstiegswege für arme Singles dargestellt werden – Musikerin oder Geistlicher, also Talent oder Berufung.

J: Und trotzdem bleibt der Aufstiegsweg selbst unsichtbar. Man sieht nur die beiden Extrempunkte in ihrem Leben und spürt den Bruch. Man merkt ja, dass sie sich in der armen Wohngegend fast genauso fremd fühlt wie Bob. Sie scheint auch nicht zu wissen, wie man da mit den Leuten reden kann und bewegt sich durch die Straßen wie jemand, der dort plötzlich ausgesetzt wurde.

A: Aber vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, dass sie aus einem anderen Milieu kommt als ihr Verlobter und die anderen Partygäste. Die sind zwar alle Upperclass, dennoch scheinen sie dieselbe Aufwärtsmobilität durchgemacht zu haben. In Wirklichkeit stammen die ja alle aus diesem bösen Haus.

J: Aus irgendeinem bösen Haus, oder? Es könnte ja auch Häuser in wohlhabenden Gegenden geben, die Außenposten der Hölle sind.

A: Dennoch scheint diese ganze Problematik der Aufwärtsmobilität mit der Idee der verfluchten Häuser verbunden zu sein, also diese Idee vom Imposter-Syndrom: “Wir haben es geschafft, wir haben unsere bescheidenen oder sogar furchtbaren Anfänge hinter uns gelassen”. Doch dann stürzt dieses ganze Kartenhaus total in sich zusammen.

J: Ja, damit hängt auch diese Idee zusammen, dass man sich völlig verkaufen und seine Herkunft verraten muss, um aufsteigen zu können. Der eine Partygast scheint ja auch wirklich durch eine Art Deal in diese Gesellschaft geraten zu sein, und gar nicht wirklich aus einem verfluchten Haus zu kommen. Er ist gewissermaßen das Gegenbild zu den in den bösen Häusern Geborenen. Freier Wille gegen Prädestination.

A: Genau, in dieser Welt scheint es beides zu geben. Manche wenige sind schon verdammt geboren, aber man kann auch durch freie Entscheidungskraft in diese Zusammenhänge reinrutschen.

J: Obwohl ich mich auch gefragt habe, ob das Ganze wirklich so prädestiniert ist, wie die Partygäste behaupten. Es gibt ja auch diese Engelsgestalt, die immer wieder sagt: „Geh nicht nach Hause. Höre auf mich.“ Da eröffnet sich schon ein gewisser Spielraum.

A: Dennoch scheint es ja so, als würden die Lebenswege der Menschen, die in den verfluchten Häusern geboren sind, fast zwangsläufig auf eine Rückkehr hinauslaufen. Der Appell dieser Engelsgestalt – „Geh nicht nach Hause! Geh nicht nach Hause!“ – hat schon so etwas Vergebliches. Denn wie soll das klappen, wenn alle Menschen in deinem Leben dich dahin bringen wollen und dafür richtige Komplotte schmieden. Das ist schon so ähnlich wie in Rosemary’s Baby (Polanski, USA 1968). Das ganze Umfeld hat sich verschworen und betreibt dabei auch noch so eine Art Gaslighting.

J: Stimmt, und diese Komplotte sind auch deshalb so perfide, weil sie gerade das Streben nach einem anderen Leben nutzen, um die Menschen zurück zu locken, bei Cathy die Liebesbeziehung, bei ihrem Bruder die Religion. Desto mehr die beiden dem Haus entfliehen wollen, desto mehr werden sie insgeheim hingetrieben. Und die einzige Möglichkeit, sich diesem Haus und seiner Logik nicht völlig zu unterwerfen, scheint zu sein, selbst zu so einer engelhaften Warnerin zu werden.

A: Aber auch diese Position ist letztlich von völliger Vergeblichkeit bestimmt. Sie können nur sagen: „Geh nicht nach Hause“, aber denjenigen, denen sie das sagen können, die sind schon so weit auf dem Weg nach Hause, dass sie eigentlich nichts mehr aufhalten kann.

J: Und dieser Rat wirkt auch so vergeblich, weil er einfach nur negativ ist. Es wird nicht gesagt, wohin man stattdessen gehen soll. Wie oft in modernen Horrorfilmen, gibt es keinen guten Gegenpol zum Bösen. Der Glaube an Gott, den der Bruder gewählt hat, scheint jedenfalls auch nicht der richtige Weg zu sein und ihn auch nicht vor den dämonischen Kräften zu schützen.

A: Roberta Finlay ist ja jüdisch und irgendwie spielt hier vielleicht auch ihre Sicht auf Themen wie Sünde und Sündenvergebung mit rein. Diese Verheißung, man könne sich irgendwie reinwaschen von Sünden oder Erbsünden, wird hier völlig niedergeschmettert. Interessant ist in dieser Hinsicht auch ihr Film Angel No. 9, wo ein Engel einen chauvinistischen Mann erst durch einen Unfall in den Himmel versetzt und ihn dann als Frau wieder auf die Erde schickt. Da geht es nicht darum, dass diese Person irgendwie geläutert wird, sondern nur darum, die Tragweite der eigenen Handlungen zu verstehen. Der Mann soll lernen, wie schlimm es ist, eine Frau sein zu müssen.

J: Aber gibt es da dann nicht das erlösende Element, dass der Mann durch diese Erfahrung ein besserer Mensch wird?

A: Es ist definitiv keine klassische Heldenreise um Vergebung und Neuanfang, also weder in Angel No. 9 noch in Lurkers. Im Gegenteil, die klassische Heldenreise von Aufbruch, läuternder Erfahrung und Heimkehr scheint hier der komplett falsche Weg zu sein.

J: Lurkers ist dann vielleicht auch ein Kommentar auf die heute kaum noch hinterfragte Idee, dass man in die eigene Kindheit, am besten bis in die Säuglingszeit, zurück gehen muss, um seine Probleme zu lösen. Also das innere Kind finden und versuchen, Dinge zu reparieren, die in dieser Zeit schiefgelaufen sind oder irgendwie nachzuholen, was damals versäumt wurde. Das funktioniert für Cathy überhaupt nicht. Sie hätte ihr Leben vermutlich nur konsequent nach vorne leben können.

A: Genau, hier heißt es: Bloß nicht zurück zum Ursprung.

J: Erst denkt man vielleicht: Gut, kurz vor der Hochzeit, diesem entscheidenden Bruch im Leben, muss sie nach Hause zurück, um sich von den Geistern zu reinigen, die sie in ihren Albträumen verfolgen. Doch statt sich von den Geistern zu reinigen, werden diese erst recht in die Realität geholt.

A: Diese ganze Selbsthilfekultur, dieses „Geh zu deinem Ursprung und finde dich“, das hatte seinen ersten Aufschwung vielleicht schon mit de 68er Bewegung, wurde aber in den 80ern als Konsumgut noch viel greifbarer. Der Film ist vielleicht auch eine sehr bittere und sehr persönliche Antwort darauf, da Roberta Finlay in ihrer eigenen Kindheit und Jugend auch Traumatisches erlebt hat und sicher mit diesen ganzen Selbsthilfe-Plattitüden konfrontiert wurde.