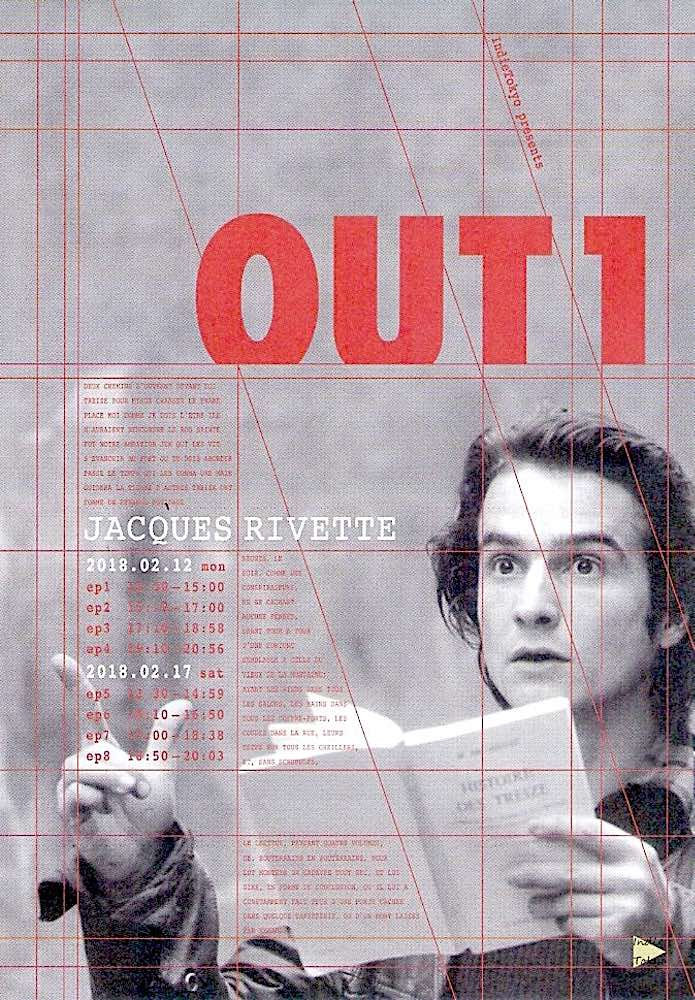

Darum geht’s: Dem Trickbetrüger Colin (Jean-Pierre Léaud) werden eines Tages seltsame Hinweise auf einen Geheimverbund namens ’13’ zugesteckt, der von den Schriften Balzacs inspiriert zu sein scheint. Gleichzeitig stiehlt sein weibliches Pendant Frédérique (Juliet Berto) Briefe, die sie ebenfalls auf die Spur der 13 führen. Ohne einander je zu begegnen, kommen sie der Gruppe immer näher. Derweil sind einige Mitglieder der 13 in Proben für zwei antike Theaterstücke involviert, und Emily (Bulle Ogier) – die viele nur unter dem Namen Pauline kennen – wartet auf ihren vermissten Mann Igor, während sie versucht eine neue Zeitung herauszubringen.

Achtung: Schwere Spoiler!

J: Ab der Mitte dieses 13-stündigen Films hatte ich plötzlich einen ganz anderen Eindruck davon, was eigentlich das Thema ist. Am Anfang dachte ich, es ginge vor allem darum, was man auf sich nehmen muss, um jemanden zu verstehen. Zunächst beobachtet man ja hauptsächlich die beiden Theatergruppen dabei, wie sie auf immer extremere Weise versuchen, sich dieser fremden Zeit, der Welt des Aischylos, anzunähern. Später hingegen hatte ich das Gefühl, dass es den Theatergruppen eigentlich überhaupt nicht um die Stücke – Prometheus und Sieben gegen Theben – geht, sondern dass sie nur diesen institutionellen Rahmen namens „Theatergruppe“ haben wollen: Die einen haben halt eine Theatergruppe, die anderen eine Zeitung, wieder andere so einen komischen Geheimbund – aber richtigen Inhalt hat das alles nicht, und es gibt seitens der Figuren auch kein echtes Bestreben, diese institutionellen Rahmungen mit Inhalten zu füllen.

A: Prometheus schien am Ende fast nur noch ein Vorwand zu sein, um alle möglichen Dinge zu machen, die mit dem Stück immer weniger in irgendeinem Zusammenhang stehen.

J: Ich glaube, das war ein bisschen so eine Täuschung, dass man dachte: „Oh, es geht jetzt darum, diese Stücke in der Tiefe zu verstehen“. Und umso mehr man den Leuten folgt, umso mehr merkt man: „Nee, genau darum geht es überhaupt nicht.“

A: Ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Täuschung ist. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen diese Struktur, also wie der Film angelegt ist, weil er ja quasi komplett improvisiert ist, aber um einen zentralen Kern herum kreist, der allen bekannt war: Also diese Idee der 13 in einer Geheimverschwörung, in einem Geheimbund von Balzac, der wohl in verschiedenen Werken erwähnt wird. Das ist der zentrale Motor des Films. Alles andere hat sich darum aufgebaut. Mir ging es daher ähnlich, dass man erst im Laufe des Films rausfindet, was größere Themen sind, und dass es vielleicht eher darum geht, dass all diese Institutionen nicht unbedingt leer sind, aber dass die Menschen, die da agieren und sich diesen Institutionen oder Rahmen anschließen, selbst eigentlich auf der Suche sind nach etwas, mit dem sie das füllen können, aber eben nichts finden.

J: Ja, dieses Motiv wiederholt sich schon auffällig, dass da jemand ganz stark an so einem formalen Ding hängt: „Oh, dieser Geheimbund, diese Theatergruppe, diese Zeitung ist mir so wichtig“. Aber dann weiß die Person nicht, was sie damit anfangen soll. Einmal kommt ja Renaud (Alain Libolt) in diese Sieben Gegen Theben-Theatergruppe, und möchte das Stück wirklich aufführen. Er hat ganz konkrete Pläne und möchte das richtig einstudieren. Aber alle anderen sind davon total genervt. Lilli (Michèle Moretti), die eigentliche Regisseurin, verlässt die Gruppe deshalb sogar. Bei den Zeitungsleuten ist das noch deutlicher. Die diskutieren stundenlang über Layout und Format der Zeitung, aber haben keinerlei Artikel zum Veröffentlichen, und auch kein Thema für die Zeitung.

A: Es ist nicht so, als hätten sie eine Gruppe, die schon mit irgendeiner Idee verbunden ist, oder irgendetwas mit der Welt teilen möchte, oder aktivistisch tätig ist. Sondern es geht darum, diese Gruppe zu haben und an diesem Projekt zu arbeiten, über das man sich definiert.

J: Und trotzdem möchte man von der Außenwelt anerkannt werden. Es ist ja auch interessant, dass dieser Pierre, der selbst nie auftritt, aber dessen Name ständig erwähnt wird, Colin auf die ’13’ ansetzt. Er spielt ihm ja die Botschaften zu, die ihn veranlassen, die ’13’ zu suchen. Und Colin versteht auch erst im Laufe des Films, dass da eigentlich gar nicht so viel hinter steckt.

A: Ja, vielleicht. Oder Colins Rückzug ist eine Art von Selbstschutz. Dieser Warok (Jean Bouise) macht ja den Vorschlag, dass das eventuell alles nur ein Spiel ist. Und das zieht den Colin total runter, weil er meint, da wird eine ganze fantastische Welt, die sich gerade für ihn eröffnet hat, wieder zerstört. Und das hat man ja oft in Rivettes-Filmen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass es diese Welt der Fantasie gibt, und erwachsene Menschen auch noch den Drang haben, da mitzuspielen und sich darauf einzulassen. Und das ist sehr stark in dem Colin und in der Frédérique. Auch für sie ist es eine Art von Spiel, sie verkleidet und kostümiert sich.

J: Und auch schon vorher läuft Colin immer in diesen Kneipen herum und tut so, als wäre er stumm. Dann spielt er den Leuten was auf der Mundharmonika vor und gibt ihnen komische Briefe. Er ist also bereits eine Art Spieler, bevor Pierre ihm die Botschaften zusteckt. Erst nach ungefähr vier Filmstunden erfährt man, dass Colin sehr wohl sprechen kann.

A: Also, so ein bisschen dreht sich alles auch um diese übrig gebliebene 68er-Generation und die Frage, was die mit ihrem Leben anstellt. Das ist sicherlich so ein bisschen das Grundrezept des Films, dass man noch auf der Suche ist nach Bedeutung ist. Oder irgendwie das Gefühl hat, man müsste sich jetzt doch irgendwie institutionalisieren, irgendwie erwachsen werden nach der Revolte und etwas Bedeutsames tun. Aber niemand weiß, was.

J: Ja genau, aber das würde heißen, dass einem in der Revolte der Inhalt abhandengekommen ist. Man würde denken: „Du hast ein politisches Programm oder wenigstens eine Idee, und dann machst du daraus eine Revolte oder wenigstens eine Zeitung, um das zu publizieren. Bei denen ist es aber andersrum. Sie suchen die Bedeutung. Sie haben erst diesen institutionellen Rahmen und hoffen, die Inhalte würden irgendwoher schon kommen. Aber das tun sie halt nicht. Darüber reden sie ja auch mehrmals, als sie sich treffen – dass sie alle so enttäuscht sind, weil sie mit den ’13’ gar nicht richtig was anzufangen wissen.

A: Mit der Beliebigkeit straucheln sie ja gerade bei dem Prometheus-Stück bereits zu Beginn. Die machen dafür immer diese Experimente und dann diskutieren sie darüber, wie sie das Stück oder die Figur durch das Experiment verstehen können. Und am Anfang haben sie immer Schwierigkeiten damit, weil sie meinen: „Wir denken noch zu viel“, oder: „Wir drücken das noch zu sehr in Sprache aus.“ Also das ist ja von Anfang an schon ein großes Problem, damit irgendwas zu tun oder zu wiederholen, was wirklich in einer direkten Relation zu dem Stück steht, das sie aufführen wollen. Und dann entwickeln sich diese Experimente im Laufe der Proben immer weiter vom Stück weg. Da hat man aber das Gefühl, dass das den Schauspieler:innen nicht wirklich hilft, dass die sich auch selbst dabei verlieren, oder?

J: Die Sieben Gegen Theben-Leuten haben hingegen einen etwas anderen Ansatz. Zunächst proben sie schon Szenen, die klar erkennbar sind. Aber dann: Erst haben sie nur ihre Stimmen verfremdet, später war die Stimme ganz weg und das Stück wurde zu einer Art Ausdruckstanz. Richtig kollabiert ist es, als die finanziellen Mittel von Renaud entwendet wurden. Da überschneiden sich Handlungsstränge und die Gruppe implodiert.

A: Renaud ist zugleich die einzige Person in den Theatergruppen, die wirklich ein Stück auführen möchte und eine Figur, die rein destruktiv ist. Er wird ja sogar ‘der Verschlinger’ genannt. Er ist ja auch der, der Frédérique am Ende erschießt.

J: Ja, und die Zeitungsgruppe um Emily / Pauline zerfällt ja auch, nachdem sie und Lili fast jemanden erschlagen haben.

A: Aber trotz dieses mysteriösen Events habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Gruppe hauptsächlich implodiert, weil sie den Ort zum Treffen nicht mehr haben. Da sieht man wieder, wie lose das eigentlich gestrickt ist. Sobald es den Ort nicht mehr gibt, ist diese ganze Gruppe, das ganze Vorhaben mit der Zeitung wie ausgelöscht.

J: Und dann sind da auch noch diese beiden super präsenten, aber nicht vorhandenen Figuren, Igor und Pierre. Ein ganzer Teil der Handlung dreht sich um die beiden. Paulines / Emilys Handlungen werden hauptsächlich von Igor in Gang gesetzt, und Colins von Pierre. Aber bis zum Ende weiß man nicht einmal, ob die noch leben.

A: Dieser Warok meint am Ende, dass er mit Pierre geredet hat. Und Igor ruft scheinbar selbst an. Emily möchte dann zu ihm fahren, aber ob er wirklich da ist, erfährt man nicht. Diese beiden abwesenden Figuren, die sind schon sehr anspielungsreich, man kann sich viel darunter vorstellen. Zwischen Igor und Pierre, da scheint ja auch so ein Antagonismus zu sein, vielleicht hat sogar der eine den anderen verschwinden lassen, oder das ist irgendwas viel Harmloseres, was da vorgefallen ist. Man erfährt es eben nicht.

J: Ja, man erfährt ja auch nicht, was diese ’13’, die sonst als Gruppe gar nichts machen, ausgerechnet in Mexiko vorhatten.

A: Vielleicht haben Igor und Pierre da nur Urlaub gemacht.

J: Kann sein, aber das ganze wird von Pauline / Emily so mit Bedeutung aufgeladen.

A: Ja, aber das macht den Film halt auch so großartig, dass alle Gespräche so detailreich sind und deshalb auch kleinere Dinge und Vorfälle sehr bedeutungsvoll wirken.

J: Man erlebt das ja sonst gar nicht in Filmen, dass Leute sich so lange zusammensetzen und miteinander reden, wie hier in der Szene, wo sich Colin mit dem Literaturprofessor trifft. Die reden bestimmt 20 Minuten über Balzac. Für so etwas ist in Filmen sonst gar keine Zeit, das hat man höchstens in richtig langen Romanen. Deshalb ist der Film schon ein besonderes Erlebnis. In den Figuren entsteht eine besondere Tiefe, weil man mit ihnen so viel mehr Zeit hat als in anderen Filmen.

A: Ja, total. Die Figuren wirken tiefer und lebendiger, und das, obwohl die überhaupt nicht auserklärt sind. Aber das macht die natürlich auch irgendwie wieder realistischer. Du hast das Gefühl, also durch dieses improvisierte Spiel, dass die sich halt selbst irgendwie erst während des Spiels finden. Das ist halt ganz ähnlich wie im wirklichen Leben. Die Figuren sind open-ended und überraschen einen immer wieder mit neuen Aspekten, die man noch nicht kannte. Kein Charakter ist einfach funktional für den Film angelegt, wo man das Gefühl hätte: “So, daran hängt jetzt irgendwie die ganze Handlung”.

J: Manche Figuren verlieren sogar im Laufe des Films an Gewicht und andere gewinnen an Bedeutung. Aber unabhängig davon, wie wichtig die Figuren für die Handlung sind, macht es einfach Spaß, ihnen zu folgen. Ich hätte mir noch stundenlang angucken können, wie Colin mit seinem Balzac-Buch durch die Straßen läuft. Das war eine total absurde, aber zugleich total intensive Szene, wie er mit dem Buch rumläuft, etwas vorliest – sehr verzerrt vorliest – und daraus eine Wegbeschreibung ableiten möchte. Begleitet von einem starken Gesichtsausdruck. Diese Szene kann man gar nicht so gut in Worte fassen, aber beim Zuschauen hat sie mich richtig gepackt. Ebenso die Szenen mit Quentin (Pierre Baillot), wo er an der Kreuzung wartet und dabei bizarre Dinge macht, um den idealen Überblickspunkt zu finden. Der Film hat dabei auch eine ganz eigene Art von Humor.

A: Er ist auf jeden Fall humorvoll, aber gleichzeitig auch ernst gemeint.

J: Also es schließt sich beides nicht aus. Das hat man auch selten.

A: Der Film macht sich überhaupt nicht lustig über seine Figuren. Da ist überhaupt nicht diese Haltung: “Oh, das sind so Ex-Hippies, die eben nichts Gescheites mit ihrem Leben machen.“ Der Film nimmt sie schon total ernst, ihre Wünsche und Sehnsüchte und ihre Versuche, Sinn oder Bedeutung zu finden.

J: Aber bei vielen läuft das eher auf Verzweiflung hinaus. Bei Thomas (Michael Lonsdale) hat man das Gefühl, dass der am Ende ein wenig verrückt wird.

A: Ja, am Ende schreit er wie ein Irrer. Das ist auch echt interessant, weil man das Gefühl hat, der ist ja bis kurz vor Ende völlig zusammen. Er behält auch immer seine Autorität, keiner hinterfragt, was er tut, sagt oder macht. Aber dann – ich glaube, das war dieser Punkt, wo Colin ihn besucht und die 13 anspricht – da gerät er so ein wenig ins Wanken.

J: Das verunsichert ihn sehr.

A: Von da an werden auch die Proben erratischer. Dann holt er die Sarah (Bernadette Lafont) dazu, aber die trägt da auch nichts zu bei, sondern im Gegenteil, sie stört eher. Das entgleitet alles – und dann taucht er in dem Strandhaus auf.

J: Ja, das ist so ein Bogen in der Erzählung. Alles läuft auf diesen Pierre zu. Im Strandhaus treffen sich dann Thomas und Pauline, die beide durch irgendwelche Machenschaften von Pierre durch den Wind sind. Pierre ist so der Handlungstreiber im Hintergrund, der die anderen Figuren so verunsichert, aber man erfährt bis zum Schluss nicht, warum eigentlich. Und Thomas will Pierre auch um jeden Preis schützen.

A: Genau, er will Pierre schützen, und trotzdem scheint es ihn extrem zu irritieren, dass er diesen Colin auf die Spur der 13 gesetzt hat.

J: Aber irgendwie scheint Thomas dann am Ende eben auch zu merken, dass diese Geheimgruppe eigentlich Geschichte ist.

A: Ja, das scheint auch mit dem Zusammenbruch am Strand zu tun zu haben.

J: Er versucht ja auch, Lilli nochmal ins Boot zu holen, so als ob das die letzte Chance wäre, die Gruppe zu retten. Ich habe mich da aber auch gefragt, ob er eigentlich die Theatergruppe retten möchte, die 13, oder beide.

A: Daran merkt man, wie sehr sie alle dann doch diese Rahmen brauchen. Als er nur die Theatergruppe zu verlieren droht, hat er immerhin noch die 13. Aber am Ende ist einfach gar nichts mehr da. Das führt dann zu diesem kleinen Zusammenbruch.

J: Auch andere Leute scheinen am Ende zusammenzubrechen. Emily zum Beispiel, als sie mit Sarah in ihrem Zimmer ist und Sarah sie die ganze Zeit so anstarrt. Und sie immer wieder sagt: „Starr mich doch nicht so an.“ Und Sarah antwortet immer: „Ich gucke dich doch ganz normal an“, dabei starrt sie wirklich total bedrohlich. Das wirkt schon fast wie ein Nervenzusammenbruch von beiden. Und während der Szene taucht immer wieder zwischendurch dieses Schwarzbild auf.

A: Das ist auch wieder eine Szene, wo das Ganze richtig düster wird, was auch gar nicht mehr spielerisch ist. Die Sarah ist sowieso so eine Kraft der Disruption.

J: Ja, total.

A: Er holt die ja aus diesem Strandhaus raus, aus dieser Obade, wie die 13 das nennen. Und er holt sie, damit sie ihm bei dem Theaterstück hilft. Das Stück sabotiert sie aber eigentlich total, weil sie nicht versteht, was all diese Experimente sollen. Die Theatergruppe diskutiert die Experimente zwar am Ende auch mit ihr, aber das stößt immer gegen eine Wand Und danach trifft sie Colin. Das ist die Szene bevor Colin beschließt, seine Suche aufzugeben.

J: Genau, die treffen sich ja auch in dem Theater, wo vorher die Prometheus-Proben waren.

A: Ja, eigentlich sucht Colin dort nach Pauline. Er läuft dort rum und sagt immer wieder ihren Namen. Und er hat noch das Balzac-Buch in der Hand und versucht, sie mit dessen Hilfe zu finden. Doch stattdessen trifft er Sarah und sie unterhalten sich, also eigentlich reden sie ganz viel rückwärts. Man erfährt gar nicht, was sie sagen. Aber nach dieser Unterhaltung ist Colin plötzlich wieder da, wo er ganz zu Beginn des Films war.

J: Er ist wieder der Taubstumme, der zu Hause Seiten aus Büchern reißt, diese in Briefe steckt und den damit Geld in Cafés erbettelt. Das geschieht aber auch parallel zu Frédériques Tod, auch wenn es in keinem direkten, kausalen Zusammenhang steht. In Frédérique könnte man wahrscheinlich auch mehr hineindeuten. Sie hat einen riesigen Handlungsstrang in dem Film und ist eine total faszinierende Figur.

A: Ich versuche, Colin und Frédérique ein bisschen gemeinsam zu fassen, weil die immer so parallel geschaltet sind. Sie sind auch die Einzigen, deren Handlungsbögen sich durchziehen, von Anfang bis zum Ende. Aber sie begegnen sich nie. Sie begegnen allen anderen, aber nie einander, obwohl beide den 13 auf der Spur sind.

J: Der Hauptunterschied zwischen Colin und Frédérique und den anderen Figuren scheint mir zu sein, dass sich alle anderen Figuren innerhalb von Systemen bewegen oder versuchen, neue Systeme aufzubauen, während sich die beiden immer nur zwischen den Systemen bewegen.

A: Sie sind halt auch die totalen Einzelgänger. Die anderen legen viel Wert auf ihre Gruppenzugehörigkeiten.

J: Und als Frédérique sich am Ende doch bereit erklärt, sich einem System anzuschließen, stirbt sie. Und der Colin hat sich ja völlig dieser Obsession, diesen 13 verschrieben. Interessant ist auch, dass der Warok meint, dass er Colin schon lange beobachtet hat und ihn für einen bemerkenswerten, Menschen hält. Dabei ist er so ein Eigenbrötler, der diese Täuschung abzieht und völlig minimalistisch lebt, aber wohl das Potential hat, sich so komplett einer Fantasie hinzugeben. Das können vermutlich nicht viele Menschen.

A: Diese Fantasie des Colins gibt der Gruppe dann ja auch wieder so eine Wichtigkeit, und das braucht so eine Gruppe vermutlich auch, um nicht zu verschwinden. Stell dir vor, du hast eine geheime Gruppe und niemand ahnt etwas davon. Als Kinder haben wir immer gespielt, wir hätten einen geheimen Club, aber das ist auch immer eingeschlafen, weil niemand anderes davon wusste.

J: Total ironisch, eigentlich.

A: Das Aufregende ergibt sich ja eigentlich aus der Differenz, also daraus, dass die Außenstehenden irgendwie wissen, dass es da etwas gibt, wo sie nicht hineinkönnen, aber man selbst ist Mitglied in diesem exklusiven Club. Wenn wirklich niemand weiß, dass so ein Club überhaupt existiert, dann ist die Exklusivität ja irgendwie auch nicht richtig vorhanden.

J: Das ist ein guter Punkt. Eine Geheimgesellschaft darf eben auch nicht zu geheim sein. Das ist so ein merkwürdiges Paradox.

A: Vielleicht waren die 13 deshalb auch nicht richtig sauer darüber, dass Frédérique diese Briefe gestohlen hat. Es ist zumindest eine Form der Beachtung, wenn man erpresst wird. Auch das generiert Bedeutung, dadurch werden die Informationen in den Briefen überhaupt erst wichtig. Allerdings zeigen die Handlungsstränge von Colin und Frédérique eben auch, dass so ein Geheimclub einfach dadurch, dass er existiert, schon Macht ausüben und Menschen beeinflussen kann. Wenn Leute, die Einfluss in der Welt haben, so eine Geheimorganisation gründen, üben sie schon allein durch die Gründung eine Art von Druck oder Macht aus, auch wenn sie überhaupt nichts Konkretes tun.

J: Vielleicht üben sie sogar gerade dadurch Macht aus, dass sie nichts tun. Denn dadurch eröffnet sich ein großer Raum für Spekulationen. Jeder kann die Leere mit eigenen Projektionen füllen.

A: Ja, da ist irgendwie auch was Subversives in dieser Gruppierung, die reines Potential ist. Diese Gruppe steht quasi zugleich für nichts und für alles. Sobald Leute – was hier scheinbar gar nicht mehr so richtig der Fall ist – sich wirklich in so einer Gruppe investieren und gleichzeitig Einfluss haben in der Welt, ist da schon so eine Potenzialität, die ausstrahlt und die man nicht unterschätzen kann. Bei Balzac, so sagen es die Figuren, ist diese Geheimgesellschaft ja auch total vage angelegt. Man weiß nur, dass sie sich irgendwie für Gutes einsetzen will.

J: Das ist ein interessanter Gedanke. Das Problem der Figuren ist dann vielleicht, dass sie versuchen, dieses Prinzip auf andere Dinge zu übertragen. Für eine Geheimgesellschaft mag das ja funktionieren, aber eine Zeitung, die reine Potentialität ist, ist nicht wirkmächtig. Ebenso ist es mit den Theaterstücken. Die müssten halt schon mal aus der Potentialität hinaus in die Aktualität kommen, um etwas in der Welt zu bewegen.

A: Bei diesen Projekten hat man nie das Gefühl, dass die Leute an etwas glauben. Es gibt einfach nichts Zentrales, an das man glauben könnte. Also auch beim Theater sind sie eigentlich nur eingenommen von ihrer Technik, also von diesem Weg, den sie eingeschlagen haben, um sich und das Stück zu finden. Aber es gibt keinen Kern, um den sie kreisen. Die schreiben auch nichts Eigenes. Sie scheinen zu hoffen, dass auch bei den anderen Projekten die reine Potentialität genügt, aber das ist zum Scheitern verurteilt.

J: Man sagt ja oft, Kunstwerke seien wie Kinder, und die Figuren im Film vernachlässigen auch ihre echten Kinder. Besonders der Emily sind ihre Kinder total egal, sie werden wie etwas ganz Nebensächliches behandelt und am Ende ganz verlassen. Es wirkt jedenfalls, als hätte sie nicht vor, zu ihren Kindern zurückzukehren. Sobald etwas wirklich real wird in der Welt, können die Figuren keine Beziehung dazu aufbauen. Deshalb vielleicht auch der Untertitel „Noli me tangere“. Alles muss vage, in der Potentialität bleiben, sobald irgendetwas wirklich wird und Anforderungen stellt, schreckt das die Figuren ab.

A: Hier ist auch das verschwundene Geld interessant. Einerseits scheinen die Figuren fast froh zu sein, dass das Geld weg ist, da das Vorhandensein von finanziellen Mitteln vielleicht Druck aufgebaut hätte, Sieben Gegen Theben wirklich mal aufzuführen. Andererseits aber zieht Geld ja seine Macht und Bedeutung auch daraus, dass es reine Potentialität ist. Deshalb wollen die Figuren es dann vielleicht doch zurück. So ergibt sich diese Suche, die einerseits sehr engagiert angegangen wird, andererseits in ihrer Vorgehensweise aber auch irgendwie albern und kaum erfolgsversprechend ist. Am Ende verlieren sich die Figuren anscheinend ganz in dieser Suche. Das letzte Bild des Films, das noch kurz eingeblendet wird, zeigt ja eine Figur der Sieben Gegen Theben Gruppe, die verloren in der Stadt rumsteht und Ausschau nach dem Dieb hält.

[…] A: Endlich haben wir Les Vampires gesehen. Ein wenig inspiriert von Out 1 – noli me tangere (Rivette 1971/1990). […]